Deux cents ans d'histoire : une belle occasion de se raconter!

Publiée le 30 janvier 2015 par Martin Bergevin

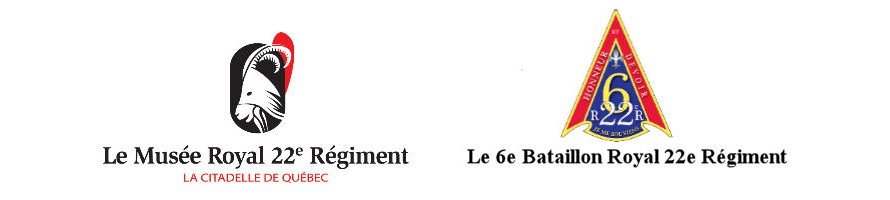

Emplacement de la place d'Armes en 1815, à Drummondville.

Ça y est, nous y sommes enfin! Cette année, nous célébrerons avec faste et pompe le bicentenaire de Drummondville. Cet anniversaire est une belle occasion de se raconter à nouveau l’histoire de cette petite colonie devenue village, puis ville, maintenant âgée de 200 ans! Dans le cadre des festivités de ce deuxième centenaire, la Société d’histoire de Drummond, en collaboration avec l’Amicale du 6e Bataillon Royal 22e Régiment, est fière de vous présenter, chers lecteurs, une série de dix chroniques sur l’histoire militaire de notre ville. Cette série fera office de complément à l’exposition « Les deux cent ans de vie militaire de Drummondville : de Heriot au Royal 22e Régiment », dévoilée au Manoir Trent dès juin 2015.

Drummondville a été fondée en juin 1815 par le lieutenant-colonel Frederick George Heriot et un groupe de militaires licenciés ayant participé à la Guerre de 1812 contre les Américains. Les canons et les mousquets s’étaient tus et la paix, signée à Gand, avait libéré des ressources humaines importantes prêtes à être utilisées dans une nouvelle tentative de colonisation. À Londres, les autorités britanniques décidèrent alors d’établir une base militaire et agricole sur les rives de la Saint-François, puisque cet endroit représentait un double intérêt pour la Couronne. Intérêt économique, certes, puisque sa position géographique lui permettrait d’atteindre, tant par eau que par terre, les marchés de Montréal et de Québec; mais d’abord et avant tout militaire, du fait que les colons-soldats établis non loin de la frontière américaine pourraient assurer la protection du territoire dans l’éventualité d’une récidive de l’armée étasunienne. Heriot et ses hommes se mirent donc en route.

En guise de récompense, les vétérans-soldats se voyaient ainsi octroyer des terres, des outils et des provisions en quantité nécessaire pour entamer la colonisation des cantons du bas Saint-François. Aussitôt leurs barques accostées aux îles de l’actuel parc Woodyatt, nos colons-défricheurs troquaient leurs fusils pour des haches, des pioches et des pelles. Pour entreposer les outils, les vivres, les armes et la poudre, ils y construisirent, dès l’été 1815, trois baraques et délimitèrent à proximité un champ de manœuvres militaires. L’endroit fut alors désigné sous le nom de «la place d’Armes».

C’est ainsi que commence l’histoire militaire de Drummondville, une histoire de braves et de courageux que vous pourrez lire à compter du 21 janvier prochain. Le premier article de la série, sous la plume de l’historien Jean Thibault, s’intitule La naissance d’une colonie militaire; fondation de Drummondville. Bonne célébrations, bonne lecture!

La naissance d'une colonie, création de Drummondville

Publiée le 30 janvier 2015 par Jean Thibault

Exposition historique sur les débuts de la colonie, présentée à la Caisse Populaire Desjardins de Drummondville en janvier 1965. (SHD, Fonds Pierre Dozois; P184-007245)

La guerre qui oppose de 1812 à 1814 les États-Unis et la Grande-Bretagne oblige celle-ci à dépêcher des troupes pour défendre le Haut-Canada (Ontario) et le Bas-Canada (Québec) contre la menace d’invasion. Les autorités lèvent également des régiments de milice, comme la compagnie des Voltigeurs canadiens, commandée par lieutenant-colonel de Salaberry et par le major intérimaire Frederick George Heriot, militaire de carrière arrivé à Québec en 1802. Les Voltigeurs se signalent à la bataille de Châteauguay et de Crysler’s Farm (Haut-Canada) en 1813. Le Traité de Gand du 24 décembre 1814 ayant rétabli la paix, les autorités décrètent le licenciement des Voltigeurs canadiens en mars 1815.

L’Angleterre traverse une grave crise financière et a déjà bien assez de militaires démobilisés sur les bras; elle les incite donc à s’installer au Bas-Canada. Le gouverneur Prevost suggère de peupler la région des Cantons de l’est de soldats licenciés car ils constitueraient une défense efficace contre la menace des États-Unis « sur ces parties de frontières… les plus exposées aux attaques ». En formant un établissement militaire agricole dans la région, le gouvernement se donne les moyens de défendre à peu de frais l’un des accès à la vallée du Saint-Laurent.

Le gouvernement promet aux soldats démobilisés cent acres de terre, 200 aux officiers, des provisions pour un an, les outils et les instruments agricoles nécessaires. Malgré tout, Prevost doute qu’un soldat devienne un bon cultivateur dans « un pays sauvage offrant des difficultés innombrables » et obligeant à « un travail pénible et incessant ». Il nomme Heriot, devenu lieutenant-colonel, surintendant général de la colonisation du Bas-Canada; ce mandat est confirmé par Gordon Drummond, gouverneur par intérim en 1815-1816.

En mai 1815, Heriot vient en reconnaissance sur la rivière Saint-François pour déterminer le lieu où établir la colonie; il est de retour le 29 juin, date qui marque la naissance de Drummondville.

En 1815, arrivent à Drummondville des miliciens démobilisés, d’anciens combattants de l’armée régulière, suivis en 1816 par les soldats licenciés des régiments suisses de Meuron et de Watteville.

Quelques dizaines de familles s’installent tant bien que mal dans la région; on construit des baraquements pour loger temporairement les derniers arrivés. Mais les premiers départs ne tardent pas; le catastrophique été 1816 (il neige en juin et en août) en décourage plus d’un; les maigres récoltes, les rations insuffisantes annoncent la famine, ce qui en pousse plusieurs à partir. Il ne reste bientôt que peu de traces de la colonie militaire; en1831, on ne compte que deux vétérans des Voltigeurs et sept de Meuron dans le canton de Grantham; le peuplement véritable sera le fait de colons venus des seigneuries voisines. Heriot reprend du service en 1837 dans le contexte de la Rébellion : il reçoit le commandement militaire des Cantons de l’est et recrute pour les Volontaires loyaux des Cantons de l’est afin réprimer tout soulèvement. Il y a quelques alertes, mais pas d’incident grave. Peut-être pour services rendus, Heriot est promu major général en 1841, deux ans avant sa mort.

Des hommes derrière ces noms: Drummond, Brock, Heriot

Publiée le 30 janvier 2015 par Jean Thibault

Portrait d’Isaac Brock, vers 1883. (Œuvre de George Theodore Berthon)

Drummond

Gordon Drummond naît en 1772 à Québec où son père est officier dans l’armée britannique. La famille retourne en Angleterre après le décès du père. En 1789, il entre dans l’armée et revient à Québec en 1808 comme adjoint du gouverneur James Craig, qu’il remplace jusqu’à l’arrivée de sir George Prevost en 1811. Il retourne en Grande-Bretagne, mais revient en 1813 comme gouverneur et commandant des troupes du Haut-Canada. Il reprend la péninsule du Niagara aux Américains en décembre 1813, mais l’année suivante il subit la défaite à Lundy’s Lane, dans la même région. Nommé gouverneur intérimaire du Bas-Canada en avril 1815 à la suite du rappel de Prevost, Drummond doit veiller au rapatriement des troupes à l’application du traité de Gand. Un établissement est fondé par Frederick George Heriot en juin 1815 et prend le nom de Drummondville pour honorer le gouverneur. Il retourne en Angleterre le 20 mai 1816 et poursuit sa carrière dans l’armée. Il décède en 1854.

Brock

L’officier et administrateur britannique, Isaac Brock, naît en 1769 à l’île de Guernesey. Il s’enrôle dans l’armée à l’âge de 15 ans et sert dans les Antilles pendant un moment. Il arrive au Canada en 1802. En juillet 1810, le gouverneur Craig l’envoie assumer le commandement militaire du Haut-Canada, puis il devient lieutenant-gouverneur en 1811. En août 1812, dès le début de la guerre contre les États-Unis, il assiège Détroit et accepte la reddition de la place. Le 13 octobre suivant, il lance l’assaut à Queenston Heights contre une armée d’invasion américaine qui se dirige vers Toronto, mais sa grande taille en fait une cible de choix pour un franc-tireur ennemi, qui l’abat. Sa troupe remporte quand même la victoire, et ce fait d’armes lui vaut la réputation de sauveur du Haut-Canada.

Heriot

Frederick George Heriot naît en 1786 à l’île de Jersey. Enrôlé dans l’armée, il arrive au Bas-Canada en 1802. Pendant la guerre contre les États-Unis de 1812 à 1814, il est affecté au corps des Voltigeurs canadiens. Il participe à l’expédition de Sackets Harbor (New York), en mai 1813, et au combat de Crysler’s Farm, dans le Haut-Canada le 11 novembre. La guerre finie, on démobilise les Voltigeurs mais le gouvernement offre des terres aux soldats licenciés dans la vallée de la rivière Saint-François. Sous la direction d’Heriot, Drummondville voit le jour le 29 juin 1815, ainsi nommé en l’honneur du gouverneur Gordon Drummond. Des dizaines de vétérans des Voltigeurs, des régiments suisses de Meuron et de Watteville arrivent en 1815 et 1816 et s’installent tant bien que mal. Heriot aménage sa demeure, Comfort Cottage, fait défricher sa ferme et construire des moulins. Il cède à bas prix les terrains pour construire une chapelle catholique et une anglicane, sous le patronage de Saint-Frédéric et de Saint George. Jouissant semble-t-il de l’estime de tous, Heriot cumule les fonctions de juge de paix, de commissaire et visiteur des écoles… en plus d’être député de 1829 à 1833. Il s’éteint le 30 décembre1843 et est inhumé dans le cimetière anglican.

La Poudrière, une usine plus grande que la ville

Publiée le 18 février 2015 par Yolande Allard

Un support de tuyau en béton et à l’arrière-plan, une grande fosse de béton revêtue de briques que l’on retrouve sur l’ancien site de la AEtna. Archives Yolande Allard

Durant la Première Guerre mondiale, Drummondville se transforme en une méga-usine de munitions, propriété de la compagnie américaine Ætna Explosives. En effet, dès le mois de mars 1916, dans les limites sud de la ville, un complexe industriel de quelque 135 hectares produit une poudre propulsive destinée d’abord aux canons du tsar Nicolas II de Russie. Des milliers de travailleurs participeront à cet effort de guerre, pour la plupart des émigrés originaires des îles britanniques, de l’Italie et de l’Europe de l’Est.

Une poudre dite sans fumée

La poudre fabriquée à Drummondville est le résultat des recherches effectuées vers 1890 par l’ingénieur français Paul Vieille, et le chimiste suédois Alfred Nobel. Elle se présente sous forme de plaquettes à base de fibres de coton imprégnées d’acides et de solvants qu’on désigne sous le nom de coton-poudre. Cette découverte présente des avantages certains sur la poudre noire utilisée depuis des siècles. Entre autres, la combustion du coton-poudre libère un gaz invisible, alors que la poudre noire dégage une fumée noire (riche en oxyde de carbone) qui permet à l’ennemi de localiser avec précision la provenance du projectile.

Disqualification du coton-poudre

La commande de 3 000 000 kilogrammes de coton-poudre passée par le gouvernement russe est livrée avant la fin de l’année 1916. Aussi, les administrateurs de la compagnie se tournent-ils vers Londres et Ottawa pour remplir leur carnet de commandes. Les autorités britanniques refusent, prétextant un surplus de leur production nationale; mais les milieux bien informés savent qu’elles ont adopté une nouvelle poudre propulsive à base de nitroglycérine moins dommageable pour les armes.

De plus, la qualité du coton-poudre fabriqué à Drummondville est jugée inégale. Tel est du moins le verdict de l’employé du Bureau impérial des munitions (BIM) envoyé à quelques reprises à Drummondville pour effectuer des tests de stabilité sur un canon placé à l’écart de l’usine. Il obligera l’usine à reprendre une grande quantité de la poudre à être livrée. Le BIM est une agence britannique créée dès le début de la guerre pour le contrôle de la fabrication des munitions au Canada.

Fermeture de l’usine

À compter de novembre 1917, l’usine tourne au ralenti. On se limite à la nitratation du coton et à la production d’acide nitrique et d’acide sulfurique.

Le 11 novembre 1918, l’armistice signé à Rethondes, en France, met fin au conflit européen qui durait depuis plus de quatre ans. Après avoir transformé toutes les matières premières qu’elle a en main, l’Ætna de Drummondville ferme définitivement ses portes le 26 janvier 1919. Quelque 700 hommes sont licenciés.

Il était un petit navire : le NCSM Drummondville

Publiée le 02 mars 2015 par Martin Bergevin

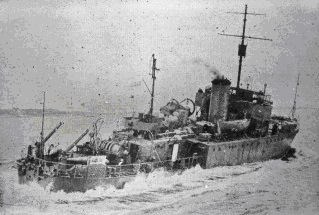

Un dragueur de mines de la Marine royale du Canada, durant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Journal The Spokesman, 2 octobre 1942 p.1.

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahissait la Pologne. Deux jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France lui déclaraient la guerre. Le monde retint son souffle. La Deuxième Guerre mondiale venait tout juste de commencer.

La survie de la Grande-Bretagne et la France, ainsi que la libération de l’Europe dépendaient beaucoup de la capacité des Alliés d’outre-mer, dont le Canada, à les approvisionner en troupes et en matériels, par voies navigables. La stratégie allemande consistait donc à rompre cette communication au moyen d’une offensive massive de sous-marins (U-Boat). En septembre 1939, le Canada n’était pas prêt à remplir cette mission, sa marine ne disposant que de six contre-torpilleurs. Toutefois, le gouvernement de Mackenzie King s’empressa de remédier à la situation. Au début de l’année 1940, sur les chantiers navals du pays, on s’affairait à augmenter la flotte de la Marine royale du Canada d’une centaine de «petits navires» de guerre, les NCSM (Navire canadien de Sa Majesté). Le gouvernement fit baptiser ces navires au nom de certaines villes canadiennes en reconnaissance de la générosité des populations à l’effort de guerre.

C’est ainsi qu’à Drummondville, dans les pages du journal La Parole du 19 juin 1941, on annonçait le lancement d’une nouvelle «corvette», le NCSM Drummondville. En acceptant cet honneur, la Ville avait en quelque sorte prit l’équipage sous son aile et lui fit parvenir des vêtements chauds, des disques et d’autres présents semblables. Dans les faits, le Drummondville était un dragueur de mines. À l’instar des corvettes, ces navires avaient pour mission principale d’escorter les bateaux marchands dans le golf du Saint-Laurent et sur l’océan Atlantique. En outre, ils ouvraient la marche aux convois alliés afin de détecter et détruire les mines flottantes dispersées par les U-Boat allemands. Long de 180 pieds, le NCSM Drummondville fut lancé le 21 mai et mis en service le 30 octobre 1941. Entre 1941 et 1945, ce dragueur de mines fut affecté à divers groupes de défense, dont le WLEE Gulf Escort Force, le Halifax Local Defence Force et le Sydney Force avant de rejoindre le Newfoundland Force, en 1944. Il escorta 22 convois durant son service. Une douzaine d’entre eux furent attaqués. Après la guerre, en 1946, le Drummondville fut mis en réserve à Sorel, puis à Sydney en 1952. Vendu et converti en navire marchand en 1958, il prit le nom de Fort Albany, mais coula cinq ans plus tard dans les eaux du Saint-Laurent à la suite d’une collision avec un autre bateau. Son long voyage était terminé.

Le 23 mai 1947, M. Pierre Gendron, au nom du Ministère de la Défense nationale, manifestait sa gratitude à la ville en lui remettant la cloche du NCSM Drummondville, le petit navire qui avait fait la fierté de toute une population durant la Deuxième Guerre mondiale. L’objet est conservé depuis à la Légion canadienne.

L'émeute de 1945

Publiée le 30 mars 2015 par Jean Thibault

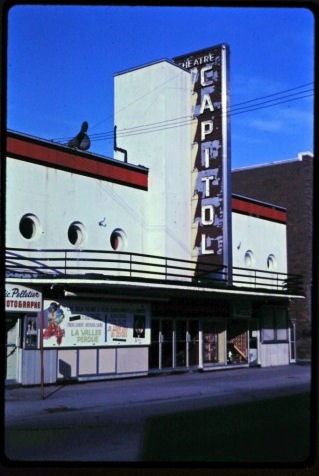

Le théâtre Capitol, vers 1970. (Collection Paul Henault)

L’entrée en guerre du Canada en 1939 pose d’emblée le problème du recrutement de soldats pour défendre le pays et pour combattre outre-mer. Le premier ministre Mackenzie King établit le service militaire obligatoire (conscription) pour la défense du Canada en 1940 en décrétant l’Enregistrement national, qui oblige les hommes de 18 à 40 ans à subir quatre mois d’entraînement pour servir au pays. En 1942, afin de pallier le manque de recrues, le gouvernement impose la conscription pour le service outre-mer, à la suite d’un plébiscite tenu sur la question. Un certain nombre de jeunes gens tentent alors de se soustraire à la loi. La GRC et la police militaire (les prévôts) se chargent de les repérer et de les arrêter, sans toujours réussir; ainsi un certain Louis Letellier leur échappe à deux reprises en 1943 et à l’automne 1944 (face à une foule hostile).

On peut présumer que c’est pour laver cet affront que les policiers interviennent en force le 24 février 1945, alors une centaine d’entre eux débarquent à Drummondville pour cueillir les réfractaires (une descente effectuée par une douzaine d’agents suffit à créer tout un émoi en 1943). En fin de soirée, ils se mettent en frais de vérifier les papiers des jeunes gens qui sortent du cinéma Capitol vers 11h40, rudoyant semble-t-il certains d’entre eux. La foule de 1200 personnes se met alors de la partie et s’en prend aux agents en utilisant ce qui lui tombe sous la main, blocs de glace, bâtons, planches, bouteilles… Débordés, les policiers reculent sur la rue Marchand, puis retraitent sur la rue Heriot en direction du quartier général de la GRC situé à l’étage de l’édifice de l’Union Saint-Joseph de Drummondville (L’Union-Vie).

Le tumulte est tel qu’on peut l’entendre à des milles à la ronde. Les prévôts réussissent à deux ou trois reprises à reformer les rangs et à charger la foule à coups de garcettes, mais la cohue reprend le dessus avec ses poings, ses bouts de planches et ses projectiles et repousse le cordon policier jusqu’au bas de la rue Heriot. Les manifestants cassent les vitres du quartier général de la GRC et s’en prennent aux véhicules, endommagent sérieusement sept camions et réduisent à l’état d’épaves trois automobiles à coups de pelles, de barres de fer… Au bout d’une heure et demie, policiers et gendarmes quittent la ville et regagnent le camp de Longueuil. Les descentes effectuées dans l’après-midi dans les lieux habituels (salles de quilles, restaurants, tavernes…) et la soirée permettent l’arrestation d’une soixantaine de jeunes gens, tous relâchés sauf huit, emmenés à Montréal pour interrogatoire. De ce nombre, quatre comparaissent au Palais de justice d’Arthabaska sous l’accusation de ne pas s’être conformés à la Loi de l’enregistrement national. Deux seulement sont condamnés à 25$ d’amende et emmenés au camp militaire de Sherbrooke pour faire leur entraînement : somme toute, un résultat assez mince pour une opération sans précédent, et qui a un retentissement énorme, au Canada, aux États-Unis et jusqu’en Europe.

Les cadets à Drummondville, une histoire de cadence

Publiée le 30 mars 2015 par Martin Bergevin

Le Corps de cadets de l’École Saint-Frédéric, en mai 1945. (SHD, Fonds Gaétan Girard; P77, D2, P27)

Le 10 décembre 1921, Drummondville accueillait à l’École Saint-Frédéric le premier corps de cadets de son histoire, le CC 946. Quelques jours plus tard, les garçons inscrits recevaient leurs uniformes et participaient à leurs premiers entraînements. En 1925, une fanfare fut organisée au sein du groupe et bientôt, les manœuvres militaires firent un peu de place à la musique et aux parades, rythmées par la cadence des pas et des tambours.

L’Armée

En janvier 1939, un premier manège militaire fut érigé sur la rue Brock et une unité de l’armée de réserve, y fut introduite. Peu après, il ouvrit ses portes aux cadets de l’École Saint-Frédéric. Aujourd’hui, le CC 946 n’existe plus, mais son histoire se révèle dans les pages des journaux d’époque. En héritage, ses nombreux défilés pavèrent la voie aux autres corps de cadets qui allaient lui emboîter le pas. En 1950, le CC 2394 Drummondville High School Cadet Corps prit racine sur la rue des Écoles, à l’initiative de Malcolm Johnston. Les exercices s’effectuèrent d’abord dans le gymnase de l’école, puis au nouveau manège militaire de la rue Saint-Louis, dès 1953. Aujourd’hui, le CC 2394 compte un effectif de 33 cadets et est commandé par le Lt. de vaisseau Amélie Corneau.

L’Aviation

L’Escadron 607 des cadets de l’Air fut fondé le 10 juillet 1955, à l’instigation d’anciens militaires de l’Aviation royale canadienne, réunis à Drummondville, dont Albert Schaefer. Le premier commandant fut Neil Graham. Quant aux entraînements, ils eurent d’abord lieu à la salle de l’Externat Saint-Georges, puis peu après, au Manège militaire. Aujourd’hui, l’Escadron compte un effectif de 35 cadets et est commandé par le Cpt. Charles Parenteau.

La Marine et la Ligue navale

En 1968, l’armée de réserve se greffa au 6e Bataillon Royal 22e Régiment, un régiment majoritairement francophone. Dans les rangs du Corps de cadets de l’Armée issu du Drummondville High School, l’insatisfaction linguistique poussa certains jeunes à déserter et à initier une nouvelle unité, cette fois-ci affiliée à la Marine. Fondé le 18 mars 1968 et d’abord dirigé par Richard Grenier, le CCMCR 218 Drummondville fut ensuite mené à bon port par le Capitaine Jacques Biron. En 1970, une campagne de recrutement fut lancée et bientôt les effectifs furent si nombreux que le 218 dut quitter le Manège pour s’installer dans les locaux de l’École Paul-Rousseau. En 1975, les filles furent finalement inviter à se joindre aux garçons, tant au sein des cadets de la Marine, que de l’Armée et l’Aviation. Durant les années 1980, le 218 fut d’ailleurs reconnu comme étant le plus gros corps de cadets de la Marine au Canada. Aujourd’hui, il compte un effectif de 59 cadets et est commandé par le Lt. de vaisseau Ghislain Parent. Quant au Griffon 197 de la Ligue navale, il fut mis sur pied en 1975, par Gaston Larocque. Il compte aujourd’hui un effectif de 30 cadets et est commandé par le Sous-lieutenant Cécile Bernard-Grueber.

En janvier dernier, ces quatre corps de cadets de Drummondville se sont réunis au Manège militaire pour marcher ensemble, en l’honneur du 100e anniversaire du Royal 22e Régiment.

Génie de campagne : 19th Field Co. Royal Canadian Engineers

Auteur : Martin Bergevin

La 19th Field Company (R.C.E.) de Drummondville au camp d’entraînement de Petawawa, à l’été 1945. (Société d’histoire de Drummond, Fonds Alonzo Malouin; P86-A2B24)

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler accède à la chancellerie de l’Allemagne. Son arrivée au pouvoir marque le début d’une période de crises en Europe, si bien qu’à la fin des années 1930 un deuxième conflit mondial semble inévitable. Le Premier ministre du Canada, Mackenzie King, d’abord opposé à toute participation canadienne au conflit européen, entreprend néanmoins d’accroître ses effectifs et mobilise ses troupes.

À Drummondville, il n’a plus été question de milice depuis 1918. Après la Première Guerre mondiale, la ville s’est plutôt attardée à son industrialisation et à la modernisation de ses services publics. Puis, en 1938, devant l’imminence d’une nouvelle guerre, le Ministère de la Défense nationale se tourne vers Drummondville pour y fonder une unité de l’armée de réserve. En juin, dans les pages du journal La Parole, on annonce la construction prochaine d’une école de génie militaire sur la rue Brock.

En janvier 1939, le bâtiment est terminé et la formation des troupes débute aussitôt. La tâche d’organiser l’unité, appelée la 19th Field Co. Royal Canadian Engineers, est alors confiée au major Dominique Courchesne. Au départ, une quarantaine d’élèves forment les rangs. Les cours se donnent à raison de deux soirs par semaine, le lundi et le jeudi, et se terminent au milieu du mois de mars par une série d’examens théoriques et pratiques. Outre la discipline et la rigueur, on y étudie l’installation de la téléphonie, télégraphie, radio, la lecture de cartes et plans, la construction de ponts, routes, chemins de fer et baraquements. Au printemps, les membres de la 19th Field Co. ont l’occasion de mettre en pratique les leçons apprises durant l’hiver. Puis, durant l’été, les jeunes hommes se rendent au camp d’entraînement annuel de Petawawa, en Ontario, afin de se qualifier davantage. Durant les années qui suivent, l’expérience se répète et les effectifs de la 19th s’accroissent.

Lorsque le Canada déclare la guerre à l’Allemagne, en septembre 1939, plusieurs membres de la 19th joignent les rangs de l’armée active et se mettent en évidence sur les champs de bataille européens. D’autres demeurent à Drummondville pour assurer une permanence au Manège militaire et contribuer à l’effort de guerre général. Ils participent notamment à la surveillance des ponts, des barrages et des lignes de transmission, de même qu’aux installations de la Canadian Marconi. En 1943, le major Courchesne quitte ses fonctions et le commandement de la Compagnie passe aux mains du major J.-Eugène Vessot, un ancien du Régiment de Joliette.

Après la Deuxième Guerre mondiale, une page importante de l’histoire militaire de Drummondville s’écrit alors qu’en avril 1948, l’unité locale de génie devient la 140e Batterie du 46e Régiment Anti-char de Sorel. La suite, dans un prochain article.

Le Manège militaire de Drummondville

Publiée le 01 juillet 2014 par Martin Bergevin

Un groupe de soldats en formation au Manège militaire de Drummondville, vers 1960. Les documents de ce fonds, dont plusieurs autres clichés du même genre, ont été légués à la SHD par le Musée Populaire de la Photographie dans le cadre de notre campagne de dons d’archives (SHD, Fonds Manège militaire de Drummondville; P202).

En 1938, devant l’imminence d’une nouvelle guerre, le Ministère de la Défense nationale se tourne vers Drummondville pour y fonder une unité de l’armée de réserve. La tâche d’organiser et de former la 19e Compagnie de génie (de la Royale Canadian Engenieers) est alors confiée à M. Dominique Courchesne, un citoyen bien en vue, auquel on attribue le grade de major.

Les premiers pas cadencés

Un premier manège militaire temporaire est alors érigé sur la rue Brock, à Drummondville. M. Courchesne, le fondateur, en prend possession au début du mois de janvier 1939. Dès l’ouverture, une quarantaine de jeunes hommes s’inscrivent à cette nouvelle école de génie. Les cours s’y donnent à raison de deux fois par semaine. Outre la discipline et la rigueur, on y apprend notamment à lire les cartes et plans. Au printemps, les membres de la 19e compagnie ont l’occasion de mettre en pratique les leçons théoriques apprises durant l’hiver. En mai, ils se rendent même à Sherbrooke afin d’accompagner la Garde d’honneur à l’occasion de la visite de Sa Majesté le roi Georges VI et de la reine Elisabeth. Puis, durant l’été, ils participent pour une première fois à l’entraînement militaire annuel du camp de Petawawa. Peu après, l’unité se voit désigner un nouveau vocable : le 19e Escadron. Lorsque le Canada déclare officiellement la guerre à l’Allemagne, en septembre 1939, plusieurs membres de ce groupe joignent les rangs de l’armée active et prennent part à la Deuxième Guerre mondiale.

Des quartiers généraux plus adéquats

Le 5 mai 1943, le major J.-Eugène Vessot est transféré du régiment de Joliette à Drummondville pour assumer le commandement du 19e Escadron en remplacement du major Dominique Courchesne. En avril 1951, les quartiers généraux du 46e Régiment anti-char de Sorel sont transférés à Drummondville. C’est à ce moment que le Ministère de la Défense nationale juge nécessaire de doter notre ville de quartiers généraux plus adéquats. Un terrain est donc acquis à cette fin de la Canadian Celanese Limited et la construction de l’édifice se met en branle. Le nouveau Manège militaire de Drummondville est alors érigé à l’extrémité de la rue St-Louis. L’inauguration officielle a lieu le 7 mars 1953 sous la présidence d’honneur de M. Alcide Côté, fier représentant du gouvernement fédéral. Au nombre des invités, nous retrouvions plusieurs délégués de l’Armée canadienne et de la ville de Drummondville, dont le maire Antoine Biron. M. Côté passa en revue le régiment, puis prononça une allocution. Après une visite des lieux, les invités eurent finalement droit à une démonstration de manœuvres d’entraînement des hommes du 46e.

Le 46e Régiment d’Artillerie de Campagne

Publiée le 29 avril 2015 par Martin Bergevin

Manœuvres du 46e Régiment d’Artillerie de Campagne au Manège militaire de Drummondville, en 1968. (Collection Cartwright)

L’histoire de la milice à Drummondville prit véritablement racine à la fin des années 1930, lorsque le Ministère de la Défense nationale décida de doter la ville d’une école de génie militaire. Le bâtiment, aussi appelé manège militaire, fut construit sur la rue Brock à la fin de l’année 1938 et c’est la 19th Field Company qui s’y installa en premier, au début du mois de janvier 1939. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, l’unité de génie fut attachée au 46e Régiment Anti-chars de Sorel et prit le nom de 140e Batterie. En avril 1951, les quartiers généraux du 46e Régiment furent transférés de Sorel à Drummondville et deux ans plus tard, un deuxième manège militaire fut érigé sur la rue Saint-Louis.

Les travaux de construction débutèrent au courant de l’année 1952 et en décembre les troupes du 46e Régiment Anti-chars découvrirent leurs nouveaux locaux. Le corps principal de l’édifice, bâti sur deux étages, formait la salle d’exercice de la milice. Au sous-sol, on avait aménagé un entrepôt, des casiers, un atelier pour l’armurier et une vaste salle de tir; au rez-de-chaussée, un garage pour les véhicules, une salle de conférences, des bureaux, la cantine et le magasin des quartiers généraux; et à l’étage supérieur, une bibliothèque et une salle de lecture, ainsi que le mess des officiers et des sergents. Le 7 mars 1953, le bâtiment fut inauguré officiellement.

Au cours des fins de semaine qui suivirent, les troupes continuèrent leur instruction : cours de mécanique et de radio, simulations, exercices de tir, démonstrations en plein air et autres manœuvres militaires sur le terrain de golf de la ville et devant l’ancienne école de génie. La saison régulière d’entraînement prit fin le 21 mai. Pour l’occasion, une parade fut présentée par le lieutenant-colonel Vessot et ses hommes. Durant l’été, plusieurs réservistes se rendirent au camp annuel de Petawawa afin de se qualifier davantage.

En 1954, l’unité prit le nom de 46e Régiment de Campagne. Cependant, sa vocation demeura la même, c’est-à-dire former des artilleurs spécialisés dans le maniement des canons, mortiers, obusiers et autres pièces d’artillerie légère. En 1956, le major Georges C. Harvey succéda au lieutenant-colonel Vessot et peu après, vers 1960, l’unité fut renommée 46e Régiment d’Artillerie de Campagne, son dernier vocable officiel.

L’histoire du 46e Régiment se termina le 1er avril 1968, lorsqu’il se vit fusionner au 6e Bataillon. Au moment de sa fusion, la milice de Drummondville prit le nom de Compagnie C du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. Dès lors, les hommes de la C portèrent le castor et entreprirent de se qualifier comme fantassin. Ce changement de métier mena toutefois certains artilleurs à prendre leur retraite. Aujourd’hui, l’on conserve encore au Manège de la rue Saint-Louis les insignes du 46e Régiment d’Artillerie de Campagne en souvenir de la présence militaire de l’artillerie à Drummondville.

L'infanterie : La Cie B du 6eBataillon Royal 22e Régiment

Publiée le 13 mai 2015 par Jean Thibault

Le lieutenant Lussier et ses hommes lors d’un entraînement extérieur de la Compagnie B derrière le Manège militaire de Drummondville, en août 1973. (Société d’histoire de Drummond, Fonds La Parole; P89-730801-8)

Présente à Drummondville depuis 1939, la Réserve de l’armée canadienne a pris différentes dénominations et rempli des fonctions variées. En 1963 le gouvernement de Lester B. Pearson donne le signal d’une réduction des ressources et de l’abolition de certaines unités. Le 46e Régiment d’artillerie de campagne fusionne alors avec le 6e Bataillon Royal 22e Régiment le 31 mars 1968 pour former la Compagnie B du 6e Bataillon Royal 22e Régiment, avec le poste de commandement à Saint-Hyacinthe. Une soixantaine d’artilleurs se reconvertissent donc en fantassins. Dans un contexte de guerre froide, la Réserve doit assister la Force régulière, assurer la défense territoriale et assister la population en cas de conflit nucléaire.

La Compagnie B compte pour environ un tiers du 6e Bataillon qui a des effectifs de 150 à 200; elle s’entraîne à Drummondville, mais aussi à Farnham, à Valcartier et même à l’étranger, au secourisme, au maniement d’armes portatives ou anti-char, à la conduite de véhicules blindés Grizzly, etc. Le concept de la Force totale de la fin des années 1970 oblige la Réserve à s’arrimer davantage avec la Force régulière, ce qui provoque l’uniformisation de l’entraînement et de l’équipement. Dans un contexte de réduction des effectifs réguliers dans les années 1990, on fait appel à un plus grand nombre de réservistes pour accomplir une toute nouvelle mission, supporter la Force régulière lors de ses déploiements à l’étranger. En outre, le Canada ne se limite plus aux missions de maintien de la paix, mais participe également à des opérations purement militaires dans le cadre de l’OTAN. L’entraînement se fait désormais en fonction de la « guerre à trois volets »: opérations de combat, opérations de stabilisation et projets de reconstruction. Le 6e Bataillon participe ainsi depuis 1992 aux missions de maintien de la paix de l’ONU à Chypre, en Bosnie et en Haïti par exemple, et de l’OTAN en Afghanistan.

Dès lors, le rôle de la Réserve ne se limite plus au domaine militaire; elle est également mise à contribution comme soutien aux autorités civiles comme lors de la tempête de verglas en 1998, par exemple. À l’heure actuelle, le 6e Bataillon compte environ 170 membres, dont une soixantaine font partie de la Compagnie B, qui s’entraînent le soir et les fins de semaine au Manège militaire de Drummondville, et de mai à août à la base de Valcartier pour la moitié d’entre eux.

L’évolution du soldat-citoyen au fil du temps

Publiée le 27 mai 2015 par Martin Bergevin

Membres du 6e Bataillon Royal 22e Régiment en compagnie de soldats-citoyens lors d’une journée d’entraînement à Valcartier, en 1983. (SHD, Fonds La Parole; P89-830820-06)

Drummondville est fondée en 1815. Comme plusieurs autres villes canadiennes, ses premiers habitants sont des colons-soldats. Après avoir servi l’Angleterre lors des campagnes de 1812-1814 contre les Américains, ils la servent encore, en temps de paix, en ouvrant les terres fertiles des cantons du Bas Saint-François. Durant les premières années, la colonie conserve un cachet militaire. Peu à peu cependant, les soldats oublient la carrière des armes pour se concentrer sur l’agriculture, la petite industrie ou le commerce et il n’est plus question de milice à Drummondville durant près d’un siècle.

La Grande Guerre éclate en 1914. Quelques braves de la région s’enrôlent et prennent part au conflit en Europe. La question de la milice est soulevée à nouveau, mais reste sans réponse. C’est à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la Réserve de l’armée canadienne prend racine à Drummondville, qu’une milice est véritablement réorganisée. Si au début de la colonie, la majorité des miliciens sont des anciens militaires reconvertis en agriculteurs, au cours de 1939-1945 et par la suite, ce sont des citoyens provenant de divers milieux qui forment les rangs de la 19e Compagnie de Génie, du 46e Régiment d’Artillerie et du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. Ils sont étudiants, policiers, enseignants, ouvriers, etc. Au fil du temps, ces soldats-citoyens contribuent, outre aux combats, aux efforts internationaux pour le maintient de la paix.

À la fin des années 1990, le rôle de la Réserve canadienne ne se limite plus au domaine militaire; elle est également mise à contribution comme soutien aux autorités civiles du pays. Le grand verglas de 1998 en est un bon exemple. Entre le 6 et le 10 janvier, le Québec connaît la pire tempête de pluie verglaçante de son histoire. Des toits de maisons s’effondrent sous le poids de la glace; des arbres s’écroulent et obstruent les rues; des millions de foyers sont privés d’éclairage, de chauffage et d’eau courante. Le 7 janvier, les Forces canadiennes sont appelées en renfort et lancent l’opération Récupération. Ses membres, réguliers et réservistes, sont alors chargés de dégager les routes, venir en aide aux sinistrés, trouver des abris et de la nourriture, rétablir le courant électrique et les moyens de communication. Dans notre région, 121 membres du 6e Bataillon sont mobilisés. Plusieurs d’entre eux prennent temporairement congé de leur emploi ou de leurs études afin de remplir leur mission; ils seront en service jusqu’au 8 février. Ce dévouement est sans doute l’un des plus grands accomplissements de l’unité.

Dernièrement, les principales implications communautaires de la Compagnie B du 6e Bataillon se résument au support offert aux corps de cadets de Drummondville, ainsi qu’à divers autres organismes locaux; et à la participation de ses membres aux cérémonies annuelles du Jour du Souvenir.

Voilà qui met fin, chers lecteurs, à notre série d’articles portant sur les deux cent ans de vie militaire à Drummondville.

LES LÉGIONNAIRES DE LA FILIALE 51

Auteur: L Martin Bergevin

La succursale locale de la Légion royale canadienne fut fondée en 1934 à l’initiative des membres de l’Association des vétérans, formée ici en 1920. Cette association d’anciens combattants fut très dynamique après la Première Guerre mondiale (1914-1918) et durant un bon nombre d’années, puis ses activités périclitèrent graduellement. En 1934, un comité de réorganisation fut formé et on y résolut finalement de joindre les rangs de la Légion canadienne, une association forte dont la voix avait écho d’un océan à l’autre. La charte de la succursale de Drummondville fut obtenue le 20 septembre de la même année sous la désignation de «filiale no. 51» et les premières assemblées eurent lieu au Manoir Drummond. À ce moment, l’organisme comptait 35 membres.

La 51 connut un regain de vie par la suite, mais la fin des années 1930 fut difficile et bientôt, à bout de souffle et en manque d’effectif, elle dut se résoudre à cesser ses activités. La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) et les besoins exceptionnels qu’elle exigea de la population procurèrent toutefois à nos vétérans l’ardeur nécessaire à la réouverture de la filiale, en 1941. Durant le grand conflit, nos légionnaires eurent pignon sur la rue Heriot et au Manège militaire de la rue Brock. De là, ils s’occupèrent surtout des œuvres de guerre. Ils vendirent des Bonds de la Victoire et entreprirent, au mois de novembre de chaque année, la vente de coquelicots au profit des vétérans nécessiteux, une tradition qui se poursuit encore aujourd’hui. En 1941, en récompense aux efforts fournis par la population, une corvette de la Marine royale du Canada fut baptisée NCSM Drummondville (Navire canadien de Sa Majesté). L’année suivante, les représentants de section locale firent don d’un gramophone portatif, de quelques disques, de cigarettes et de lainages aux membres de son équipage. Le navire fut désarmé après la guerre et sa cloche fut présentée à la Cité, en 1947, puis remise à la Légion canadienne par la suite. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et peu après, les adhérents se multiplièrent, si bien qu’en 1945, la filiale dut entreprendre des démarches en vue d’acheter son propre local, plus grand et plus adéquat. Conséquemment, ils organisèrent plusieurs campagnes de souscription afin d’amasser des fonds. La population répondit positivement à l’appel et, en 1947, la Maison du Souvenir fut construite au coin des rues Marchand et Corriveau. Dès lors, on s’y rassemblait pour discuter et entretenir de vieilles amitiés. En mai 1948, le bâtiment fut inauguré officiellement et le 11 novembre, à l’occasion du Jour du Souvenir, nos légionnaires y présentèrent une imposante cérémonie en l’honneur des soldats morts pour la patrie lors des campagnes de 1914-1918 et de 1939-1945.

En 1949, soucieuse du bien-être de sa collectivité, la section locale se donna comme objectif d’aider l’Hôpital Sainte-Croix à lutter contre la poliomyélite. En octobre de la même année, grâce à de multiples levées de fonds, elle remit au personnel médical de l’établissement un poumon d’acier, équipement indispensable pour le traitement de cette maladie. En 1956, un incendie fit rage à la Maison du Souvenir. Le feu n’ayant causé que des dommages superficiels, le bâtiment fut réparé et nos vétérans purent y poursuivre leurs activités. Cet incident fut rapidement oublié et le 14 octobre 1956, les légionnaires dévoilèrent avec fierté, au parc Saint-Frédéric, un magnifique cénotaphe visant à perpétuer la mémoire des soldats drummondvillois morts en service actif. Depuis, l’on s’y rassemble à chaque année, le 11 novembre, pour célébrer le Jour du Souvenir. En 1957, la branche 51 fut reconnue comme étant la 2e plus grande filiale au Québec, après celle de Trois-Rivières. En 1967, elle comptait toujours plus de 300 membres. Des années 1950 aux années 1990, outre ses activités quotidiennes à la Maison du Souvenir, la filiale continua de s’impliquer dans la communauté. Elle parraina, durant plusieurs années, la Ligue de hockey Bantam de Drummondville, ainsi qu’une multitude d’autres événements sportifs de la région, dont le Tournoi internationale de hockey Midget, de 1965 à 1974. Au fil du temps, elle s’engagea également auprès de nombreux organismes et associations, dont l’Escadron 607 des cadets de l’Air de Drummondville, de 1955 à 1990.

En 1995, nos légionnaires s’installèrent sur la rue Lindsay, avant de déménager sur la rue Brock, leur local actuel, en 1998. Aujourd’hui, après plus de quatre-vingt années d’existence, la filiale 51 compte environ 75 membres et, fidèle à sa devise «Nous nous souviendrons d’eux», elle s’attarde toujours à mener à bien la campagne du coquelicot et à organiser les célébrations annuelles du Jour du Souvenir.